「がん宣告」も無視!日系人支援に人生を捧げた女性

在バギオ日系人の受難

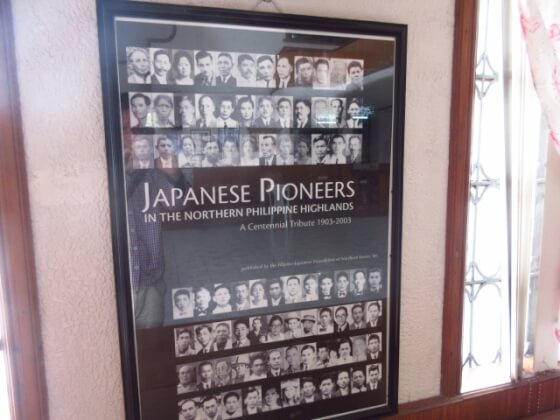

今から100年以上も前。避暑地バギオへと続くベンゲット道路の難工事に、数千名もの日本人が携わりました。工事を終えた後もバギオに残り、現地で家庭を持った日本人も少なくありませんでした。

そんな彼らを悲劇が襲います。第二次世界大戦です。なかでもフィリピンは最大の激戦地でした。国籍はアメリカながら彼らは「祖先は日本人なり」と日本軍に協力しました。そして戦後、彼らに対して、一部ゲリラ等が「迫害」「報復」を始めたのです。

日系の人々はルソン島北部の山岳地帯に散らばって潜伏。出自を伏せて隠れるように身を潜めたまま、30余年もの困窮生活に苦しみ、自殺者も出たそうです。

降臨した「救いの女神」

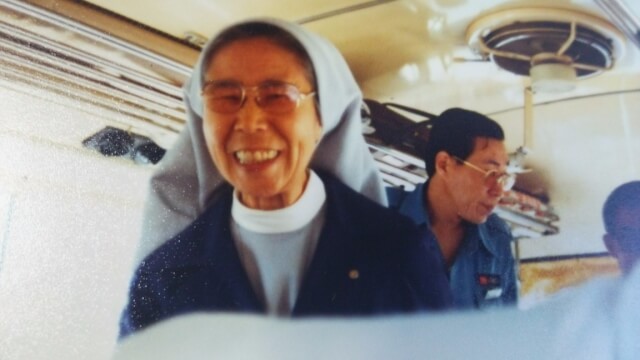

1972年。ひとりの日本人修道女がバギオのフランシスコ修道院に着任しました。彼女の名はシスター・テレジア海野。日本のミッション・スクールで定年まで教鞭をとった彼女は、フィリピンの貧しいカトリックの人々に余生を捧げる決意をもって海を渡り、そこで棄民状態にあった日系人の存在を知ったのでした。

身分を隠して山岳地帯に散在していた日系人を訪ね歩くのは、並大抵ではなかったはずです。彼らを一人ひとり探し出しては、バギオ・ツリニダート地区に住まわせて生活支援を始めました。日本全国のロータリー・クラブやライオンズ・クラブに支援要請をしたのも活動の一環でした。

広がった「支援の輪」

シスターの要請に応えた団体のひとつが、長野県上田市のライオンズ・クラブ。1978年、使い古して短くなった鉛筆などの支援物資集めを区域内の9中学校に呼びかけました。そして各校代表の中学生を含む30名の友好使節団が、物資を携えてバギオを訪問したのです。

訪れた使節団に、シスターがどんな話をされたのか。当時の参加メンバーに伺いました。

☆粗末な住居、裸足で歩く姿。表層的な部分をみて「悲惨な生活」と人は言うかもしれません。しかし私たちは明るくファイトを燃やして、協力し合って生き抜いています。これを悲惨な生活とは言わないのではありませんか?言ってほしくありません。

☆物をあげることは本当の愛徳ではなく、かえって精神力や努力心を失わせるものです。援助物資を安く販売するバザーを開き、売上は共同の預金とし、緊急時に無利子で貸し出します。何もなくても幸福でいられる、というところをどうか見ていただきたい。

シスターの遺志は今も

同じく1978年、東京城西ロータリー・クラブの一行もバギオを訪問しています。その後、シスターの事業に共感した全国のR.C.の尽力で1981年に始まった「バギオ基金」は、今日も活動を継続中です。

フィリピンに渡って10年目に、胃がんを宣告されたシスター海野は、「時間がもったいないから」と手術を拒否。1989年の大晦日、天寿を全うされました。

2003年にはシスターの功績を記した『バギオの虹 シスター海野とフィリピン日系人の100年』という書物も刊行されています。